We Dance Jazz!!③

- Jazz JuiceのGilles Peterson -

2025年7月25日

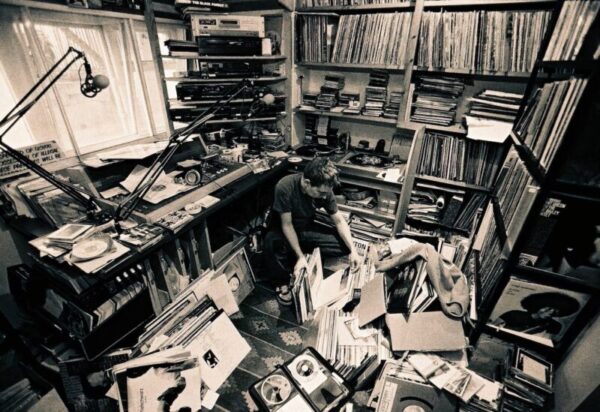

音楽シーンにおけるミュージシャンやプロデューサーに焦点を当てたブログ企画の第一弾として、イギリスのDJ/プロデューサー:Gilles Petersonにフォーカスしています。

第2回では、「クラブDJ」としてのGillesを取り上げましたが、最終回となる今回は「コンパイラー」の側面に焦点を当てます。

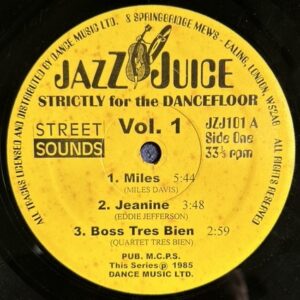

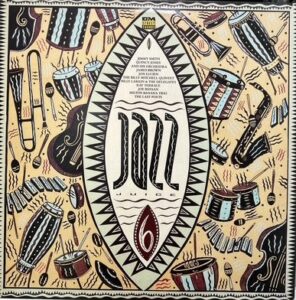

Gillesが手掛けたコンピレーションは多岐にわたりますが、その始まりは「Jazz Juice」でした。

発売元はStreet Sound。1985年から開始されたシリーズは、Vol.15まで続きました。

少し謎なのは、Street Soundというレーベルからの発売でありながら、アンオフィシャル、つまりジャケットも付いていないブート盤で発売されていたということ。

そして、更に謎なのは、同じStreet Soundから、正式盤としても販売されているのです。ここでは、ジャケットも付いていました。

このシリーズは発売後間も無く人気を呼び、シリーズの若番は早々にレア盤として認識されることに。

筆者も、1988年と91年に渡英した際、ロンドンのあるレコード店で「Vol.1を探しているんだけど」とたずねたところ「そんなの、なかなか無いと思うよ。俺だって探してるんだから!」と返してきた店員が、若き日のPatrick Forgeだった、という逸話があります。

この頃のGillesは、コンパイラーとして精力的に活動していました。

「Jazz Juice」以外にも、「Acid Jazz」「Dance Juice」「Soul Jazz」「Latin Jazz」「B&G Party」「Focus On Fusion」といったコンピレーション・アルバムを残しており、これらは全て、同時代にラテン・フィールドで活躍したDJ:Baz Fe Jazzと共に編纂されました。

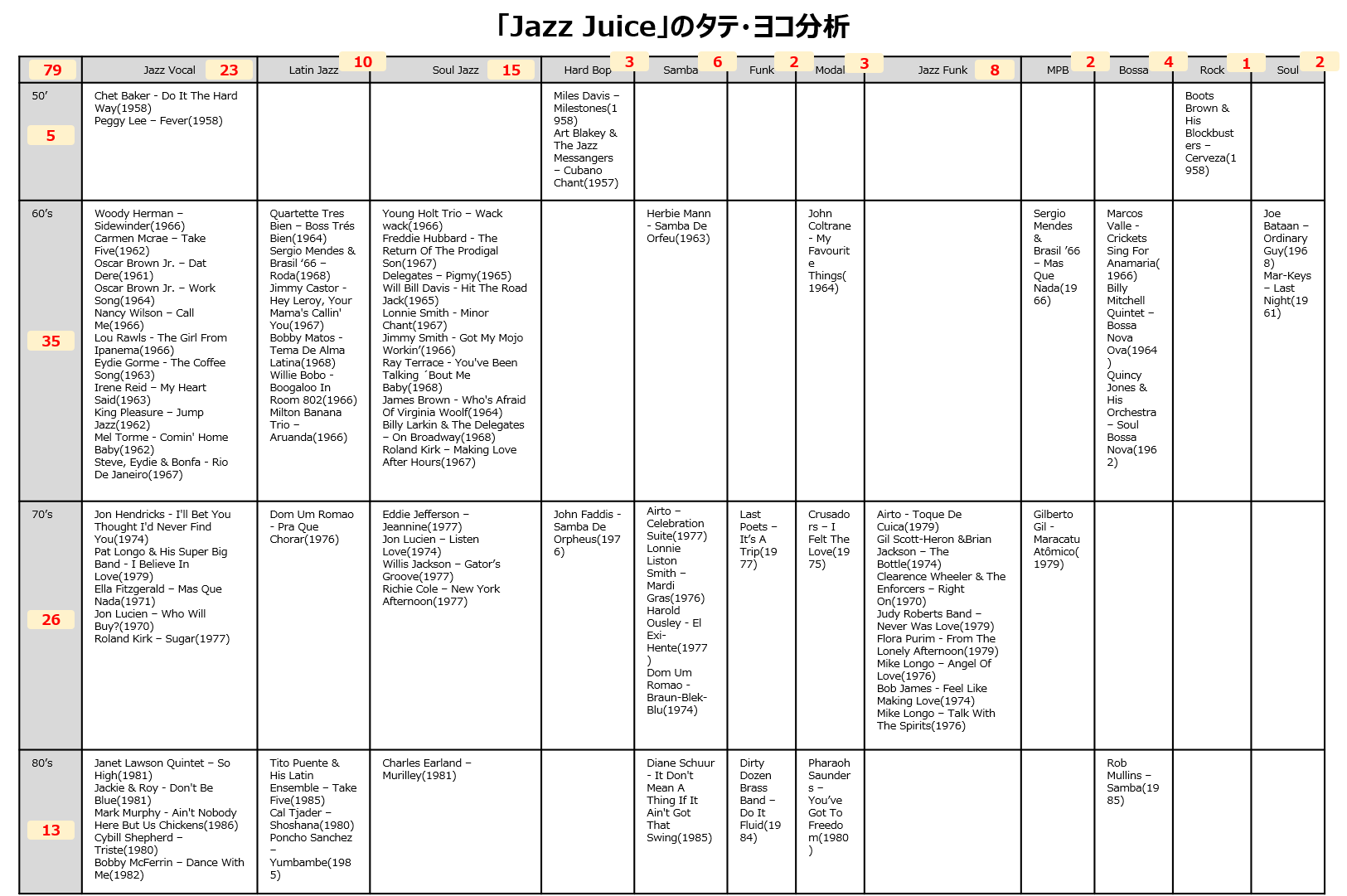

ということで、この「Jazz Juice」についてタテヨコ分析をしてみました。別に寄稿した「Ultimate Breaks & Beats」のブログでも行った、タテに「発売年」/ヨコに「ジャンル」をとって、「Jazz Juice」に収録された全79曲をプロットすることによる選曲の傾向分析です。

※こちらの表は、押下することで拡大表示が出来ます。

これは筆者の勝手な思い込みもあろうかと思いますが、この頃のGilles、もしくは「Jazz Juice」の世界観って、ハードバップやジャズファンクが多いイメージだったのですが、このコンピに収められたもののほぼ3割は、ジャズヴォーカルに属することがわかりました。

一方で、これはGillesのカラーとしてお馴染みだと思うのですが、サンバやボサノヴァといったラテンの範疇に入る楽曲がほぼ3割を占めていることも、彼の当時の志向を成す特徴ということも再確認できます。

つまり「ジャズを謳っていながら、それとは異なるジャンルのラテンが堂々と収められている」ワケで、そこには「ジャズに通底する要素」や「ジャズの概念を拡張する要素」を、明確な意思を持って「弾込め」するような選曲スタンスこそは、Gilles Petersonのセレクターとしての真骨頂と思われます。

また、年代的には1950~1970年代の楽曲は多いものの、1970年代後半や1980年代にリリースされた作品も相当数選ばれているワケで、レアグルーヴ全盛の時代にあって、彼の「最近出た曲でも、イイ曲あるよ」という感覚が見え隠れする点も、このコンピをフレッシュなものにしているのではないかと。

こういった「非ジャズ」もしくは「非回顧趣味」な楽曲が含まれていることを見るにつけ、その後の彼が「エクレクティック(折衷主義)」なるスタンスで、その活動の規模を拡大していった際の原動力みたいなものが、この「Jazz Juice」で早くも確認されることは、大きなポイントでしょう。

少し違った見方をするならば、それは「パンクの精神」なのかもしれません。

つまり、Gillesがこのコンピで提示した(本企画の第1弾でも触れた)「旧態然としたシーン」とは異なるジャズの見せ方には、「価値観の転覆」をある種の「反抗心/反骨心」をもって成し遂げようとする営みであり、それはいかにも「パンクの街:ロンドン」的な色彩を放つものです。

更に加えるなら、ここにコンパイルされた曲は、今でも比較的安価なもので、入手しにくいものは意外なほど少ないということも見逃してはならない事実だと考えます。

つまり、Gilles Petersonは、「エサ箱に眠るような安レコード」を「これまでにない聴かせ方」で「新しいシーンを作ってしまう」という、1970~80年代に世界で同時多発的に発生したある種の革命ともいうべきムーヴメントの旗手、ともいえるのではないでしょうか。

かつてブート盤について問われたGillesは、「誰かが発掘した曲を集めただけで大儲けしようとしているものが散見されるが、そういったものには苛立ちを感じる。ブートはより多くの人たちに音楽に触れてもらうためのものであって、それでシーンに貢献するようなものでないといけない」とコメントしています。

<画像を押下すると、それぞれの商品(レコジャケのみ)に関する投稿ページが閲覧出来ます>

最終回はGilles Petersonの「コンパイラー」としてのキャリアに触れてみましたが、いかがでしたでしょうか?

このブログについても、「みんなでつくるブログ」の名の下、追加情報があれば、是非コメント欄で提供いただければと思います。

また、お読みいただいた感想などを、コメント欄に記入いただくと、筆者の励みになります!

ここまでお付き合いいただきありがとうございました!

関連するブログへは、以下からアクセス出来ます。

UniverGoods

コメントする際にはこちらを押下