「おでん」って面白い! – 全国津々浦々 ご当地おでんの多様性 Vol.2「種」編

2025年2月13日

ブログ第二弾では、おでんの「種(具材)」について取り上げてみようと思います。

みなさん、おでんには、どんな種を入れますか?

色々なところで「おでんの種 人気ランキング」的な調査が行われていますが、基本的には「大根」「たまご」「こんにゃく」「練り物(ちくわ・さつま揚げ・はんぺん含む)」が上位を占める点で同じような結果が出ているようです。

そんなことからも、「おでんの定番」は上記四つの種で構成される「四天王」となることで異論ないのではないでしょうか。

■「出汁」同様、おでんの「種」も地域によりバリエーション豊か

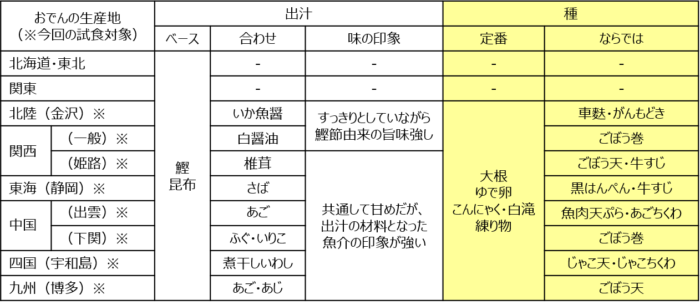

ただ、ブログ第一弾で取り上げた「出汁」同様、やはり「種」についても特に上記の「定番」以外については、地域によって特色があるようです。

まず、おでんの「種」の特徴を調べてみると、大まかに関東と関西とでは、

・関東:主に東京では、濃口の出汁に小麦粉と塩で練り上げた「ちくわぶ」 「はんぺん」や魚のすり身である「スジ」などをいれるのが特徴

・関西:淡い出汁に旨みを補う為、「たこ」や「牛スジ」を入れることが多い。

といった違いがあるようでした。

同じ「スジ」でも、関東では「魚のすり身」を、関西では「牛スジ」を入れるという違いがあるんですね。

また、私が旅先等で食したり見聞きした中では、

・関西のおでんは、「牛スジ」に加え、「まだこ」が入っていることもあった。

・静岡のおでんには、「黒はんぺん」や「牛スジ」が入っていた。

・金沢のおでんは、すり身を赤皮で巻いた蒲鉾である「赤巻」「車麩」、時期によって「カニ面」が入っていた。

・宇和島のおでんには、「蒲鉾」が入っていた。

・出雲のおでんは、「手羽先」の他に「セリ」や「春菊」といった葉物がよく入っていた。

・下関のおでんには、「さつま揚」げが入っていた。

・博多のおでんには、なんと「餃子巻」が入っていた!

といったあたりが、印象的だった「おでんの種における地域性」でした。

■おでんのキャラクターを決める「練り物」の地域性

実は私、おでんの中で何が好きかというと、断然「練り物」なんです!

実際のところ、今回のブログ投稿でなんとなく見えてきたのは、どんなおでんにも必ず入っている<おでん種の四天王>を除けば、おでんのキャラクターを決めるのは「練り物の種類」なのではないか、ということです。

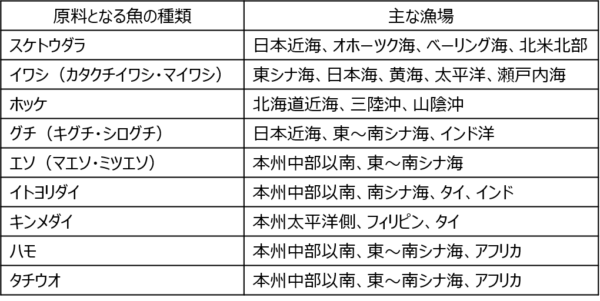

そんなことで、「練り物」について知ることが出来れば、おでんの地域性を探るためのヒントになるのではないかと、「練り物の原料となる主な魚の獲れる場所」を調べてみました。

私の大好きな「白はんぺん」「黒はんぺん」そして「じゃこちくわ」といった「練り物」の原料となる「スケトウダラ」や「イワシ」は、まだ日本近海で獲れているようで、なんだか少し安心したり…。

■全国各地のおでんを取り寄せて「種」を実食

今回、静岡・関西一円・金沢・姫路・宇和島・出雲・下関・博多で作られた8種類のおでんをお取り寄せし、お店にお越しいただいたお客様を交えた「試食会」という形で、食べ比べしてみました。

と、「種」の話に入る前に…

今回、全国から取り寄せしたおでんのパッケージを見てみると、これまた色々な業態の会社が製造元になっていることがわかりました。

練り物を始めとする「魚加工業」の会社についてはある程度想定していましたが、「こんにゃくメーカー」や「醤油メーカー」も含まれていて、思いの外、色々な会社がおでんを販売していることがわかりました。

言い方を変えると「おでんは業容拡大に向いている」ということなのかもしれませんね。

<画像を押下すると、それぞれの商品に関する投稿ページが閲覧出来ます>

さて、おでんの「種」に着目することで見えてきた主な傾向は以下の通りです。

・金沢おでんには、ご当地食材となる「車麩」、金沢で「ひろず」と呼ぶこともある「がんもどき」が入っていた。

・姫路おでんには、「ひら天」と呼ばれる「さつま揚げ」、「ごぼう天」「牛すじ」が入っていた。

・静岡おでんには、やはり「黒はんぺん」「牛すじ」「ごぼう巻」が入っていた。

・下関おでんには、やはり「さつま揚げ」が入っていた。

・宇和島おでんは、やはり練り物が「蒲鉾」であり、天ぷらとちくわに「じゃこ」が使われていたため、味わいはまさに「小魚」だった。

こうして全国各地のおでんを並べてみると、「練り物の違い」は「おでんの違い」とすることも可能な気がしませんか?

今回は「種(具材)」を切り口に、おでんの地域性に触れてみましたが、いかがでしたでしょうか?

ブログを読んでいただいた感想や「私が食べたおでんには、こんな種が入ってたよ」という情報については、この記事の「コメント欄」にお願いします!

次回、最終回となる第三弾では、「おでんとワインのペアリング」に触れてみます。お楽しみに!

関連するブログへは、以下からもアクセスいただけます。

Non

コメントする際にはこちらを押下