「おでん」って面白い! – 全国津々浦々 ご当地おでんの多様性 Vol.1「出汁」編

2025年2月10日

初めまして! Nonと申します。

このたび、サイト運営の方からお声かけいただき、ブログを書くということに挑戦してみることになりました。

なにぶん初めての経験なため、至らぬ点もあるかと思いますが、お付き合いください!

寒い時期の定番おかずやおつまみにも色々ありますが、その中でも「おでん」は「国民食」といって良い人気だと思います。

個人的に大好きなメニューなので、旅先でその土地のおでんを食することも多かったというだけでなく、実は「ワインとの相性」がとても良い一品でもあることから、私が営むワインバーでも、この時期のおつまみとして「おでん」をお出しすることがあります。

そんなこともあって、今回のブログにおいて「おでん」を取り上げてみることにしたのですが、少しずつ調べ進んでいくうちに、その歴史や地方色等はとても興味深く、奥深いことがわかってきました。

このブログの投稿にあたっては、全国のおでんをなるべく多くお取り寄せし、お店にいらっしゃったお客様に「試食会」の形で実食いただいた上で、声としてあがった味の感想なども反映してみたいと思います。

ということで、このブログでは「おでん」を構成する「出汁」「具材」等を切り口に、「ワインとのペアリング」についても触れながら、三部構成でお届けします!

■おでんのルーツと現代おでんの広がり

おでんは、室町時代に豆腐を串に刺した「豆腐田楽」がはじまりとされ、「おでん」という呼び方も「田楽」に由来しているという説があります。

江戸後期になると醤油の製造が一般化され、鍋で煮込む今の形のおでんが登場。全国へ現在のおでんの形が広がっていくことに。

この過程で、ちょっとややこしい、そして個人的には初耳だった逸話が生まれました。

先ほど「おでんのルーツは「田楽」的なものだったが、その後、関東において「醤油出汁で煮るタイプのおでん」が生まれることになった」という話をしましたが、これは「一時期の日本には2種類のおでんが存在していた」ことを意味しています。

そんな状況の中、田楽風の「旧式おでん」と醤油出汁で煮る「新型おでん」を区別するために、関西では後者を「関東だき」と呼ぶことになった、との説があるようなのです(※これについては諸説ございます)。

我ながら書いていて混乱しそうになった逸話ですが、要するに<「関東だき」は「関西のおでん」である>ということのようなんです⁉

(早めに告白しておくと、今回お取り寄せしたおでんにも「関東だき」が含まれているのですが、私、これを購入した時点では「関東のおでん」だと思ってました…)

一方で、現在のおでんについては、全国にご当地ならではの調味料があるように、出汁や具材が地方特有の進化を遂げていることがわかりました。

コンビニ各社も、全国各地でご当地おでんを展開しているようですね。

■その土地土地で大きく異なる「出汁」

本ブログ第一弾となる今回は、「出汁」にフォーカスしてみます。

おでん以外を含めた出汁全般の話として、「関西は昆布ベース、関東は鰹節ベース」という話を見聞きしませんか?

こういった出汁に関する傾向の違いが発生した理由・背景としては、

・流通の面から、関西では昆布が入手しやすかった一方で、昆布を入手しにくかった関東では鰹節が多く使われたため

・関東の水はミネラルを多く含む硬水であるため昆布に含まれるグルタミン酸を溶かし出しにくく、関西の軟水の方が昆布出汁に合いやすかったため

と、諸説あるようです。

でも、私が旅先で赴いたおでん屋さんや食材店で得た情報を思い出してみると、

・金沢の近江町市場の乾物屋やおでん屋を巡った際には、いしるに氷見の煮干し・能登を中心としたアゴなどをブレンドしたり、フグ節が使われていたりしているのを見た。

・静岡のおでん屋に訪れた際には、店内に「静岡おでんの定義」が張り出されていて、そこには「出汁は黒であること」と記されていた。この「黒いスープ」の正体は主に「濃口醤油」によるものだが、「黒はんぺん」や「牛スジ・もつ」が煮込まれたことによるものであるということだった。

・博多は、屋台やラーメン屋でおでんが出されることも多く、おでん文化が深く根付いた地域だが、おでん以外にも例えばうどんの出汁もかなり甘めな味付けが施されていた。出汁の材料としては、長崎の平戸が発祥といわれる「焼きあご」が使われていた。

といった具合に、単純に日本を東西で分けられるような状況ではなく、その土地土地で「おでん」のバリエーションは実に様々でした。

そんな「おでんの面白さ」についてお店のお客様と話していた中で、「今度、お店で全国のおでんを取り寄せて試食してみよう!」と盛り上がったワケです。

■全国各地のおでんを取り寄せて実食してみた!

お店に来店いただいたお客様を交えた「試食会」では、静岡・金沢・関西一円・姫路・宇和島・出雲・下関・博多で作られた8種類のおでんをお取り寄せし、食べ比べしてみました。

<画像を押下すると、それぞれの商品に関する投稿ページが閲覧出来ます>

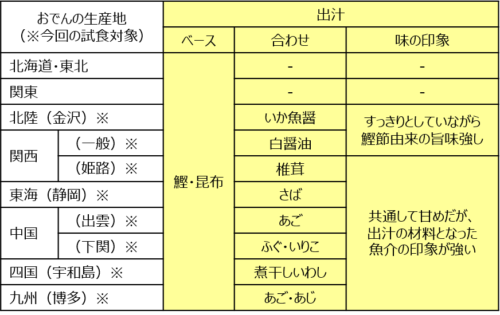

まず、今回取り寄せたおでんの出汁の「材料」については、「鰹節と昆布」を使う点でほぼ共通しているようでした。

ところが、これにプラスされる出汁の「材料」等には、以下のように地方によってかなりの違いが。

・金沢のおでんには、イカのいしる(魚醤)が使われていた。

・関西の「関東だき」には、関西独自の「白醤油」が使われていた。

・静岡のおでんは、やはりしっかりとした黒色だった。

・出雲と博多のおでんには、アゴが使われていた。

・下関のおでんには、なんとふぐが使われていた。

次に、「出汁」の「味」に着目してみると、金沢おでんや「関東だき」と呼ばれる関西おでんは、すっきりとした味わいながら鰹節由来の旨味が印象的でした。

一方、その他はほぼ共通して「甘め」でしたが、やはり出汁の材料となる魚介等の味わいに強いインパクトを感じました。

その土地の飲食店で実際に提供されているものと、市販のパッケージ商品との間には、多少の違いがあるものの、おでんの「出汁」からしてこんなに地域毎の違いがあるなんて、個人的にはちょっとした驚きでした。

「具材」だけでなく「出汁」にまで、「その土地で獲れるもの」により、こんなに特色があるとは!

「出汁」を切り口に、おでんの歴史や多様性に触れてみましたが、いかがでしたでしょうか?

この投稿を読んでいただいた感想や「私の地元のおでんは、こんな感じだよ」という情報があれば、是非この記事の「コメント欄」に投稿いただければと思います!

次回第二弾では、おでんの「種(具材)」に触れてみます。お楽しみに!

関連するブログへは、以下からもアクセスいただけます。

Non

コメントする際にはこちらを押下