We Dance Jazz!!②

- DingwallsのGilles Peterson -

2025年7月25日

音楽シーンにおけるミュージシャンやプロデューサーに焦点を当てたブログ企画の第一弾として、イギリスのDJ/プロデューサー:Gilles Petersonにフォーカスしています。

第1回では、「ラジオDJ」としてのGillesを取り上げましたが、第2回となる今回は、彼の「クラブDJ」としての側面に焦点を当てます。

クラブDJとしてのGillesのキャリアは、当時Jazz DJとして既にレジェンド的な立ち位置を確立していたPaul Murphyの後釜という形でスタートしました。

Gillesは、Paulが経営していたPalladin Recordというレコード店の常連だったことがきっかけとなり、Paulの後任としてElectric Ballroomでプレイすることになったのです。

Gillesが、Electric Ballroom時代を回想している動画を発見しましたので、アップしておきます。

この頃について彼は「DJとして新人だった自分に、Paulの後任は大きなプレッシャーだったが、ダンサーたちが助けてくれた」と語っています。

ダンサー。

ロンドン発祥の新たなJazzシーンにおいて、彼らの存在を欠くことは出来ないでしょう。

ロンドンでは、Gillesらによる動きよりも前から「Jazzで踊る」シーンが定着していました。その中で、いくつかのダンス・チームが生まれており、タップやバレエの影響をたっぷりと吸った、時にアクロバティックなダンスは、ダンスフロアのクラウドの目を奪っていました。

押さえておくべきジャズ・ダンサーズは、3チームでしょうか。

まずは、ロンドンで結成されたI.D.J.。チーム名は「I Dance Jazz」の略で、今回のブログ企画はこのチーム名から拝借しました。活動当初にはWorking Weekとの共演、その後のキャリアには映画「Absolute Beginners」への出演も含まれます。

そして、イギリス北部で結成されたというBrothers In Jazz。80年代にはDingwallsに出没、90年代に入ってからは来日を果たし、パルコのCMにも出演していましたね。

そしてここ日本のみならず世界的にメジャーなのは、Jazz Defektorsではないでしょうか。Special AKAとの共演や映画「Absolute Beginners」への出演のみならず、メンバーを加えた後はバンドとして、アルバムまでリリースしています。

こんな人々が、決して広くはないクラブのダンスフロアで縦横無尽に踊りまくるワケです。そりゃ、Gillesのみならず、DJは助かりますね。

UK Jazzシーンの重要なエレメントはいくつかあると思いますが、ダンサーは確実にそのひとつだと思われます。

そしてその後、Gillesは、Royal Oakというクラブでプレイ。

この場で構築されたシーンについては、あまり語られている場面に遭遇しませんが、Gillesが「カジュアルなソウル・ボーイのシーンと当時のロンドンの最新のトレンドを融合させたような雰囲気で、その後のロンドンのアンダーグラウンドなクラブの潮流を作った」と語っていることからも、Gilles本人のみならず、ロンドンのシーンにおいても重要な場だったと思われます。

また、このブログ企画で別途触れる予定のコンピレーション「Jazz Juice」は、この時期までの数年間のプレイリスト的なものと言われています。

1986年に、カムデンにあったDingwallsで日曜の昼間から開催されたイベント「Talkin’ Loud & Sayin’ Something」を開始。これは、Gillsがラジオの世界から一旦去る形で進められました。

日曜のカムデンでは、マーケットが開かれており、Dingwallsへは幅広い客層の入りが望めたようです。

DJ/進行役は、GillesとPatrick Forge。

Patrickは、Gillesの盟友にして、ブラジリアン、ヒップホップ、ハウスミュージックへの独自のアプローチで、Gillesとも並ぶようなロンドン・クラブ・シーンへの貢献者となっていく人物ですが、この若きレジェンドDJがDingwallsでかける音楽は、ハードバップ、レアグルーヴ、フュージョン、ラテン等多岐にわたりました。

イベント中には、当時売り出し始めていたBrand New Heaviesやジャズ・レジェンドたちが生演奏を披露するという、当時としてはあまり見かけないスタイルで進められていました。

当時のロンドンを中心とするイギリスのクラブ・ジャズシーンには、Eddie Pillerが1983年頃からThe Wagでプレイしたような「モッズ・フィールド」の流れを汲んだノーザンソウルとジャズがミックスされたシーンと、Paul Murphyが1986年頃からElectric Ballroomでプレイしたようなジャイヴ、スウィング、ハードバップといった「正統ジャズ」のシーンといった異なる潮流が存在したようです。

そんな中、Gillesは上記ふたつのクラブでプレイしていた時期もありましたが、The Wagのような「対立の激しかったモッズ・シーン」とも、Electric Ballroomのような「ドレスコード等、敷居の高い雰囲気」とも異なる、「音楽も客層も混ざり合った、カジュアルでチルアウトしたコンセプト」を、Dingwallには持ち込んだようです。

当時のDingwallsの雰囲気がわかる動画を見つけました。

若きGillesが姿を見せるだけでなく、Dingwallsに辿り着くまでのカムデンのマーケットの様子も含め、まさに「あの頃の空気感」満載です!

Gillesは、「当時大きな盛り上がりを見せつつあった、レイヴ・シーン/アシッド・ハウス・シーンの陰で、レコード収集ばかりしている老人の集まりのように見られたくなかった」とコメントしつつも、「ここでの5年間は、自分のDJ人生の中でも最高の時期だった」とも回想しています。

ここで個人的な体験を。

1988年と1991年に、それぞれ2週間ほどロンドンに滞在したのですが、その際、クラブ周りもしていました。

その際に、日曜のDingwalls「Talkin’ Loud & Sayin’ Somethin’」にも足を運びました。

そこは、確かにクラブではあるものの、フロアの奥まったあたりにはステージもあり、ライヴハウス的な雰囲気も併せ持った箱でした。

ステージとは対となる少し奥まった場所にDJブースがあり、そこには確かにGilles様の姿が。

ひとしきり彼の選曲を楽しんだ後、筆者はDJブースへと近づきました。

「今かけている曲は何?」という顔つきをしながらブースを覗き込むと、なんとGillesはニコッと笑いかけながら、かけている曲のレコードジャケットを見せてくれたのです。そのジャケ裏には、彼のサインが入っていたこともはっきり覚えています。

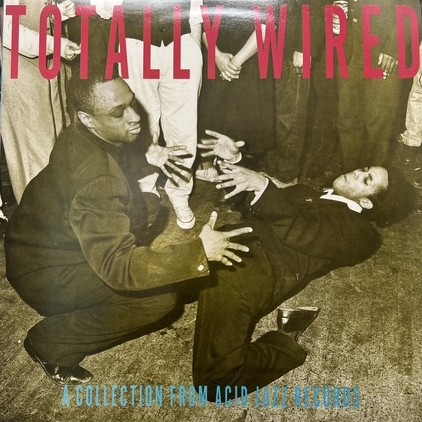

そして、フロアには、何人かのスーツをキメた黒人たちが。

最初、彼らは柔軟体操のような軽いダンスを見せた後、Gillesがアフロ・キューバンな曲をかけると、急にエンジンがかかったように高速で足捌きを見せ始めました。

いつしか、多くの白人たちが円を描くように彼らを取り囲むと、そこからは、アクロバティックなダンス・ショウがスタート! 筆者はとっさにその様を収めんと「写ルンです」を彼らに向けました。

すると、そのダンサーたちのひとりが筆者の下に駆け寄り、結構な剣幕で「撮るんじゃない!」というジェスチャーを示してきました。その迫力に、筆者は「ごめん、ごめん」と言いながら、向けていたカメラを下したのでした…。

向かって右の男性がその時の人だったことは、30年以上経った今も忘れることはありません…。

レコジャケになるようなお方です。こちらに悪気は無かったとは言え、肖像権の侵害となりかねなかった行動について、ここで改めてお詫びいたします!

<画像を押下すると、それぞれの商品(レコジャケのみ)に関する投稿ページが閲覧出来ます>

第2回はGilles Petersonの「クラブDJ」としてのキャリアに触れてみましたが、いかがでしたでしょうか?

このブログについても、「みんなでつくるブログ」の名の下、追加情報があれば、是非コメント欄で提供いただければと思います。

最終回となる第3回は彼の「コンパイラー」としての側面に迫りたいと思っていますので、お楽しみに!

関連するブログへは、以下からアクセス出来ます。

UniverGoods

コメントする際にはこちらを押下